|

“Háblalo con tu terapeuta, la del problema eres tú”, como si conversar sobre los problemas fuera tan amateur como nadar únicamente en el verano y decir “has enloquecido” fuese la prueba de cien metros estilo libre competida con frecuencia.

El objetivo de los certámenes deportivos y de los Juegos Olímpicos, en general, es el desarrollo pacífico de la humanidad. Pero quien haya competido en algún deporte sabrá que ese terreno se convierte en una contienda por la gloria o el poder. Ese es un primer vértice a tener en cuenta al entrar a la obra de Lorena Huitrón, Prueba olímpica. Con esta premisa debemos penetrar este universo en el que los textos se configuran en una hibridez genérica literaria para dar paso a la última palabra: la poética. Podemos remontarnos hasta La literatura y la vida, de Gilles Deleuze para bosquejar un acercamiento al poemario de Huitrón. Allí, Deleuze dice que escribir no es ciertamente imponer una forma (de expresión) a una materia vivida, pues la escritura es inseparable del devenir: escribiendo se deviene-mujer, se deviene-animal o vegetal, se deviene-molécula hasta devenir-imperceptible. El yo lírico de Prueba olímpica deviene en “una nueva voz”. Una voz que ha tenido que atravesar una prueba tan complicada como la separación o, lo que es lo mismo, la decepción. Y sabe que se está conformando como otra. En esa separación de un otro hay una división de bienes que conlleva una disputa por quién va a conservar un mejor recuerdo del territorio antes compartido. Esa pelea se da en el campo de la lengua y con ella, de lo que se escribe e inscribe en el cuerpo, en la memoria. Pero ¿cómo decir cuando se ataca el símbolo que ha servido para edificar la propia identidad? cuando el huracán de la ausencia arrasa y yerma la palabra ¿solo queda como una única salida reconstruir el nombre? Para eso, la voz Prueba olímpica tiene que volver a nombrar y nombrarse. Así leemos en la obra de Huitrón: Hablar desde la ira requiere esfuerzo y agilidad, hacer rápidamente un recuento de las debilidades del otro para decírselas con la mayor saña. La grandilocuencia está en la fuerza de la enunciación. Los insultos son más inteligentes que muchos poemas y quien los profiere conoce, como nadie, a su lector y lo que en él causa. Una mujer merece aullar ante el horror de haber contenido, durante años, un matrimonio en el que actuó conforme a sus predecesoras porque según así eran las reglas del mantenimiento del cariño. Mentir requiere apoyo en lo fantástico, el lenguaje produce artefactos ingeniosos. La sinceridad es temblorosa; la mentira respira, se mantiene quieta para no delatarse. La verdad y la mentira causan el mismo dolor, como el silencio: se inclina más hacia lo segundo. La separación implica el combate también por el duelo. Todo queda dividido en dos mitades que se someten al arbitrio de la devastación: Un divorcio asuela una extensión que debe ser dividida entre dos poblaciones que ya no pueden compartir el mismo territorio. Ambas partes trazarán un proyecto para recuperar lo devastado. Será a largo plazo En ese pasaje de la determinación desde afuera para determinarse y decirse desde adentro, esta voz vislumbra que la lengua ha sido engaño en manos de la tradición patriarcal. Ya no puede decirse de la misma forma, el arte ha sido solo un engaño, la poesía por la poesía ya no es suficiente: Dicen que un poema es “el poema” cuando podemos recordar sus versos. He visto la búsqueda de esa cerámica inmaculada sobre las mesas de lectura de poesía. Un poema no es florero. Nelly Richard en Feminismo, género y disidencia(s) afirma que más allá de la identificación del género sexual “mujer”, ciertas experiencias-límite de la escritura que se aventuran en los bordes más explosivos de los códigos de sentido […], son capaces de desatar dentro del lenguaje la pulsión heterogénea de lo semiótico-femenino; una pulsión que revienta el signo y transgrede la clausura paterna de las significaciones monológicas, abriendo la palabra a una multiplicidad de ritmos y quiebres sintácticos. Si el modo en que cada sujeto concibe y practica las relaciones de género está mediado por todo un sistema de representaciones que articula los procesos de subjetividad a través de formas culturales y convenciones ideológicas – como sostiene Richard – esta voz debe volver a revisar sus propias representaciones sobre el mundo y sobre sí misma. Por otra parte, debemos prestar especial atención a la metáfora que atraviesa el libro: los gansos - y no las aves - se convierten en el símbolo del animal que, amenazado, se defiende. Sirve para que esta voz vea en el contexto la clave de su nueva existencia, ya como mujer-animal que se salvaguarda de la violencia y ahora sabe cómo preservarse: Me incomoda el graznido de los gansos cuando camino en el parque porque sin querer los imito: bato los labios cuando me siento amenazada y correteo un tramo del camino a quien me ofende hasta que aprieta el paso y se marcha. El cuerpo de la mujer, entonces, deviene objeto de disputa. La batalla se libra por la posesión de ese cuerpo, y en esa batalla quien resulta vencida es quien no sabe cómo decirse que ha desaparecido: Todo es territorio: una extensión de campo, de agua, de cuerpo cargada de simbolismo, de palabras ajenas que marcan franjas en cualquier nombre. Nombrar es la salida, pero esta voz no sabe cómo. El otro tiene el entrenamiento del insulto y, por medio de él, reclama propiedad: El nombre también es territorio. No domina pero demarca, controla. Somos criaturas insertas en el mundo mediante un proceso mecánico, infinito, de resonancia. No de pertenencia. Muchos poemas describen ciertas partes del cuerpo femenino. Nunca el vasto territorio, únicamente segmentos: larga cabellera, ojos, caderas, muslos, senos, vulva, labios, piernas, manos. Son espacios melancólicos, lánguidos, exuberantes, lisos, edematosos, opacos, cloróticos. Al anular tu cuerpo y su enunciación hay una posibilidad de recuperarse. La amputación no es para el otro, es para mí. Las mujeres y su planteamiento de la esfera privada como un espacio colectivo, en el que el cuerpo es lo que soporta la tensión de esas dos órbitas ya han sido ridiculizados por la cultura del patriarcado. Tamara Kamenszain en “Bordado y costura del texto” dice que la tematización permanente de ciertos conflictos vitales supuestamente propios de la mujer, vinieron a llenar páginas y páginas de una literatura que, pretendiendo ser, "específicamente” femenina es, en realidad, específica de un mercado por un lado, y por otro, de un interés muy claro: demostrar que lo propio de la mujer, más que una riqueza, es una limitación. Y en este sentido debemos leer Prueba olímpica,: como la experiencia de una voz-mujer que habla y reconstruye su tradición en escritoras como Mary McCarthy o Elizabeth Hardwick, cuyas voces le sirven de espejo para leerse y poner en cuestión lo aprehendido a través de la formación que se ha impuesto como única, que subestima la mirada de la mujer. Por su parte, Nelly Richard apuntala la idea de que la “experiencia” de lo femenino latinoamericano que le gusta cultivar al mercado literario internacional, en su lógica del bestseller, va destinado a un público mayoritario de mujeres que deben reconocerse en sus universos de referencia, sus patrones de representación y sus tipologías de personajes, enlazando lo privado (dramas psicológicos, conflictos biográficos) y lo público (imágenes de procesos sociales que han sido filtrados por la intimidad de vivencias cotidianas) en una alegoría doblemente romántica del género y la periferia. Huitrón se burla de la crítica, de las representaciones y de la separación público-privado. Nos ofrece una obra cargada de altibajos emocionales en la que la herida no deja de doler en uno y otro lado, aun cuando la ironía atraviese su obra desde la primera palabra. Esta voz sabe que en el silencio puede haber dicha, pero también, desconsuelo, y entonces echa mano del poeta más devastado por la soledad: John Thompson Vamos muchas veces a ciegas, con los golpes al caminar se hace la ruta, los puntos en que el duelo o la desesperación siembran árboles. Thompson tenía un bosque. Deleuze sostiene que una lengua extranjera no puede excavar en la lengua misma sin que todo el lenguaje a su alrededor no se tambalee, no sea llevado a un límite, a un afuera o a un reverso consistente en Visiones y Audiciones que ya no son de ninguna lengua. Esas visiones no son fantasmas, sino verdaderas ideas que el escritor ve y escucha en los intersticios del lenguaje, en las desviaciones del lenguaje. En ese movimiento hay que reconstruirse, y la voz de Prueba olímpica nada contra corriente o corre más rápido que nunca para que la desolación no la alcance, para llegar hasta esa nueva lengua que le permita decirse. Nelly Richard hace referencia a que hay una pretendida escritura in-diferente a la diferencia genérico-sexual y ello equivale a complicitarse con las maniobras de generalización del poder establecido que consisten, precisamente, en llevar la masculinidad hegemónica a valerse de lo neutro, de lo im/personal. Y ello oculta sus exclusiones de género tras la metafísica de lo humano-universal. Allí es donde esta voz poética de Huitrón necesariamente se reconoce mujer, pues, atacada en la agonía del duelo y la separación, se fragmenta y en esos pedazos sabe que es con otras, así, en un cuerpo más grande que la cobija. Prueba olímpica Lorena Huitrón Vázquez Elefanta editorial Ciudad de México, 2023

0 Comments

No ve el cielo negro y el mar encolerizado, no nota las tablas agitadas, y bien poco escucha o atiende al lejano rumor de la poderosa ballena, que ya, con la boca abierta, surca el mar persiguiéndole.

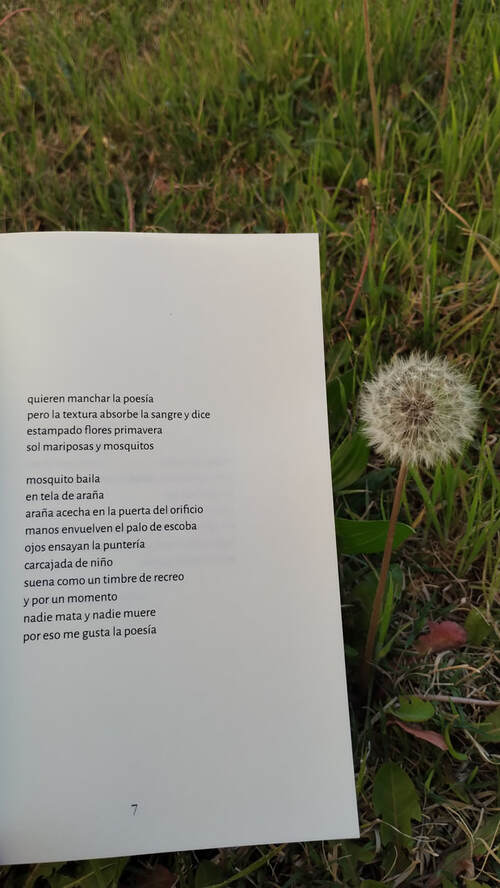

Herman Melville, Moby Dick Dice Baptiste Morizot en Maneras de estar vivo: “¿Cuántas veces no hemos visto nada de todo lo vivo que se urdía en un lugar? Probablemente, cada día. Es nuestra herencia cultural, nuestra socialización, lo que nos ha hecho así; y esta realidad tiene razones y causas. Aunque no es motivo para no rebelarse. No hay recriminaciones, pero sí una cierta tristeza ante esa ceguera, su alcance y su violencia inocente”. Para hablar de lo que parece invisible, para hablar de lo que se rebela ante la impasible ignorancia, les tendemos la invitación a recorrer Ojo de ballena, de Gabi Olivé. El libro de Gabi, publicado por la editorial tucumana La Papa, reflexiona sobre la condición de poeta como trabajadore de la palabra en constante batalla con la productividad del más acérrimo capitalismo. Estamos en presencia de textos que hacen una pausa para buscar la palabra exacta y no más, para reconocerse tan extraño como un animal surcando mares, en un entramado social que busca en el afán la productividad. En ese entramado, quien trabaja con la palabra, es una rara especie en extinción. Este ojo de ballena ve en blanco y negro y con muy poca nitidez; pero a pesar de ello, tiene la capacidad de detectar la intensidad de la luz y, gracias a su adaptación, es capaz de distinguir el día de la noche, la claridad de las palabras. En relación a la construcción de la poesía de Gabi, dice Marina Cavalletti que, con una anarquía gramatical –sin mayúsculas ni puntuación- y un corte versal que rompe la sintaxis, [en este libro] se refuerza la mutilación. Allí, la poesía se arrastra entre adjetivos propios de una publicidad de gaseosa. La frescura y la novedad proponen la ironía como punto de partida. Así leemos en Ojo de ballena: silencio atrae reclutas de clase media alta quieren acunar los poemas de la niña pobre Es que Gabi está hablando de reconocerse distinte, pero también, de una imperiosa necesidad de denunciar el círculo deshumanizante de la voracidad del capital con el que, incluso la poesía, ha tropezado. En su libro, Morizot agrega que estamos en presencia de “una crisis de nuestras relaciones productivas con los entornos vivos, visible en el frenesí extractivista y financierizado de la economía política dominante. Pero también es una crisis de nuestras relaciones colectivas y existenciales, de nuestras conexiones y vínculos con los seres vivos”. Eso es lo que la voz de este libro grita, hacia aquí dirige su rebelión, su ojo entrenado para ver otra realidad, la de le poeta: una perla se cae y rueda buscando la niña niña la encuentra y examina rápidamente dice ‘es un ojo de poeta’ y le gano una guerra a mi destino La voz de Ojo de ballena deviene distinta a medida que avanzamos en la lectura del libro, somos testigos de una transformación de identidad que se va reconociendo parte de lo excluido, y con reconocerse emprende el camino hacia el frente de batalla porque allí encuentra motivos para las palabras que deben interpretar otro sentido: “en cuanto los seres vivos se retraducen en seres y no en objetos, el cosmopolitismo multiespecie se vuelve desbordante, casi irrespirable, abrumador para la mente: hemos pasado a estar en minoría. Una buena terapia para los modernos, que han adquirido la mala costumbre de transformar a todos sus «otros» en minorías” – dice Morizot. El Leviatán entonces ya no es la destrucción sino la voz de la poesía intentando nombrarse a sí misma y contemplando, a través de su ojo afilado, la catástrofe de la humanidad sin respuestas a la que parece estar expuesta: pero el mundo no me engaña/tiempo y espacio se rompieron. Renzo Matías Di Lucía nos dice en la contratapa del libro que Gabi recorre la ciudad con miradas de poderosa angularidad, problematizando lo que somos y reflexionando los costos de asumirse poeta, y que cada apertura de ese ojo nos imagina subsanando en el arte. Si luego de la destrucción no queda más que sacar la cabeza fuera del agua para tomar aire, no queda más que reconstruir y rearmarse con otres, pues no solo la injusticia tiene el poder de igualarnos, sino también, el amor*. * Parafraseo de versos de Gabi Ojo de ballena Gabi Olivé Tucumán 2022 La Papa 83 pp. “Me hice escritora cuando firmé mi propio documento, puse mi nombre a un primer libro, mi voz entró en el cuerpo de un hombre moribundo de un insurreccional y salí de allí haciendo una raya en la pared, […] una raya para trazar mi resistencia dentro de la lengua”

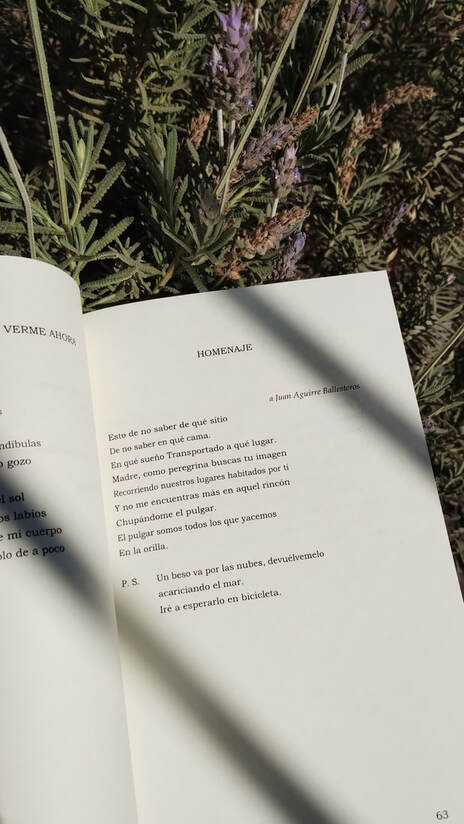

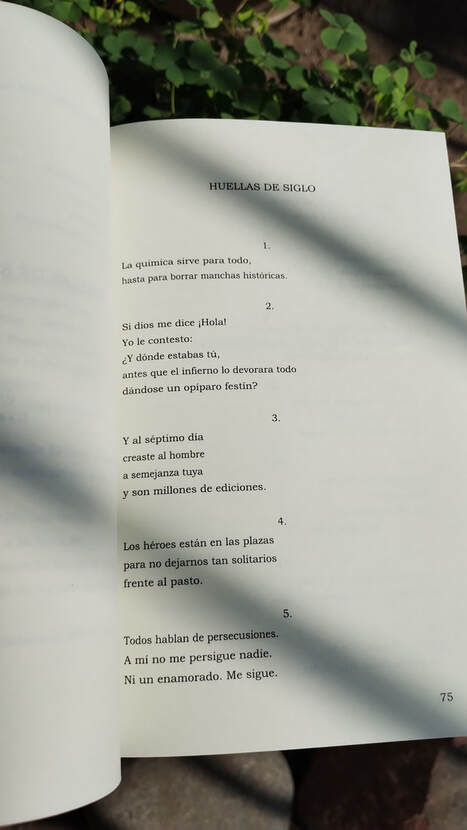

La gran hablada, ahora en Argentina, publicada por Aguacero Ediciones, reúne los tres primeros libros publicados de la escritora chilena Carmen Berenguer: Bobby Sands desfallece en el muro (1983), Huellas de siglo (1986) y A media asta (1991). En estos poemarios, Berenguer nos pone frente a los síntomas del poder en los cuerpos. Dirá Michel Foucault que “las relaciones de poder pueden penetrar materialmente en el espesor mismo de los cuerpos sin tener incluso que ser sustituidos por la representación de los sujetos. Si el poder hace blanco en el cuerpo no es porque haya sido con anterioridad interiorizado en la conciencia de las gentes”. El poder se inocula en cada cuerpo casi sin resistencia porque no hay conciencia de ello. Eso lo sabe Carmen Berenguer en los ochentas y en esa denuncia se sitúa al hablar no solo de la dictadura cívico-militar, sino también, de una ciudad que consume ávida cuerpos como bienes. Raquel Olea celebra la ironía de Berenguer al nombrar como «Gran» hablada los recursos literarios con que construye una poesía marcada por su referencia a una oralidad desmembrada, huidiza, vitalizada por el uso del fragmento y por el juego gozoso de decir por decir, de decir para no ser oída, de regocijarse en el puro ruido de los significantes; de recuperar el espacio de las hablas y relocalizar sujetos para otorgarles el status de lengua pública, de ocupar la polis con su carga simbólica de venir de un afuera de cualquier bando u orden. Bobby Sands desfallece en el muro está escrito como un diario de vida en primera persona. Son cuarenta y dos días de cárcel anotados para la huelga de hambre de un nombre real, condenado por terrorista y miembro del IRA. El 5 de mayo de 1981 Bobby Sands moriría después de una huelga de hambre de 66 días en una prisión de Irlanda del Norte, el primero de diez detenidos republicanos que se dejaron morir para intentar obtener el estatuto de prisionero político. La escritora, entonces, toma la memoria reciente de otro país que parece alejada, de otro hombre que parece mito, y que sin embargo es el presente de Chile en el que no se puede hablar, sino a través de una lengua más afilada para adelantarse a la censura. Palabras como pan, fermento, saliva, maíz, estómago son el campo semántico, por no decir, el campo de concentración de Bobby Sands en el que cada día está más cerca de la muerte. Leemos: VIGÉSIMO PRIMER DÍA Duelen los labios del pan Las abiertas paredes del estómago Duelen de risa fina La brevedad de estos poemas – dice Soledad Bianchi – nos impide olvidar que quien “habla” es un ser debilitado y frágil, a pesar de su fortaleza para resistir, para oponerse. Tres años después Carmen Berenguer concibe Huellas del siglo. Gonzalo Rojas Canuet analiza la apuesta de Berenguer: aquí “entre poema, contexto, política y escrituras, el signo se desplaza: el lenguaje es una herramienta que convoca a decir algo y, a la vez, es destituido y agotado en su uso, en su acto comunicativo. [Berenguer] sustrae del mundo neoliberal sus palabras, gestualidades y apropiaciones culturales para desplazarlas en el poema. La venganza es esa”. Eugenia Brito ha indicado que la ciudad es apreciada aquí como “espectáculo, desenmascarando aquello que la acusa como cuerpo tomado, (lo que explica) la cita de Gonzalo Millán que sirve como epígrafe: “los maniquiés lucen saludables. Son felices” (y hace comprensible la demarcación de una territorialidad) alienada en el consumismo. Y es que esta ciudad, la ciudad neoliberal de Huellas del siglo, se mercantilizan cuerpos y deseos, y, como sucede en un burdel, nadie repara en la ideología política, la religión o la etnia de los clientes que se vuelven mercancía. Así leemos en el poema “LA CUEVA”: Viajamos por la entrepierna de la ciudad te crees el vericueto y pierdes un ojo en la alambrada y para qué este creerse la gran cueva si trafican tu savia en el desierto. Julio Ortega agrega que “emerge ahora una voz fresca y episódica, y a la vez poseída por el fervor de su relato, que se mueve entre la vía civil herida y el diálogo erótico, la saga materna, la ironía popular, y el placer de la escritura que dice tanto como calla”. Agrega Ortega que, tanto en Huellas del siglo como en A media asta - el libro siguiente – la dictadura política no fue solo desde el símbolo de poder represivo, sino una dictadura del consumo que se extiende hasta nuestros días. “Los procedimientos de todo poder son sospechosos de ser fascistas del mismo modo que las masas son sospechosas de serlo en sus deseos”, dirá Foucault en Microfísica del poder. La Santiago dictatorial es una urbe dominada por los mercados trasnacionales que traen la guerra del capitalismo: war, war, Der Krieg, Der Krieg, nylon, nylon made in Hong-Kong, leemos en “SANTIAGO PUNK”. Las ‘casas de la dictadura’, fueron el nombre con el que se designó los domicilios secretos donde se torturaba. Pinochet dio a la ciudadanía desde el Palacio de la Moneda el 11 de marzo de 1981 un discurso en el que dijo: “Señores, deseamos unidad limpia y pura, no alianzas ni componendas que sólo entraban lo expedito de nuestro camino”. La limpieza de la casa – en esta metáfora – suponía la mano de la tortura. Leemos en el poema “MOLUSCO”: Me golpearon (“para ablandarme”) Me lavaron (“para limpiarme”) Entonces, golpeado, ultrajado, semiblando y limpio me colocaron en una olla con agua hirviendo y sal. En A media asta Berenguer traspone el cuerpo y el territorio como una misma cosa. Y ese cuerpo es ultrajado en el desgarro de la memoria que construye la identidad chilena. Esta voz de mujer se mira a sí misma una y otra vez al recordar, y en ese acto se construye: “TODAVÍA” Siempre fue así De tiempo en tiempo Dolía Tomó los senos y los apretó Fuerte como siempre Y tú Lo querías Dolía Es violento Es un vejamen Entonces todo duele En este recuerdo dialoga consigo misma, pero también, con las que la han precedido y con las que vienen. Este discurso que ha sido silenciado históricamente ahora necesita gritar para crear su propia genealogía con las originarias, con las raptadas, con las violadas, con las locas, con las que han escrito en los márgenes. En esa reivindicación, la voz que habla toma posesión de un terreno como si fundara otra patria, la de una nueva lengua que ahora alza la voz porque ya no se conformará más con ser el susurro de lo que circulaba por lo bajo. Así afirma Carmen: “Para que nos lean, la mujer escritora ha tenido que asumir las normas que rigen el canon mayor de los libros”. Ahora, las reglas gramaticales serán puestas en tensión, la forma de decir tendrá el gusto de lo oral, porque se está inventando una nueva forma de decir, de ser: Estoqueteescribo chiiit, noselodigasanadie calladita porque si me escuchan me cuelgan: chiiit, son las ventajas de la escritura. Raquel Olea afirma que leer poesía como ejercicio que enfrenta a quien lee al placer de una cierta ilegibilidad, de lo oscuro de las figuraciones, es incompatible con los mandatos del éxito, de la venta rápida, pero además exige un sujeto lector más dispuesto y más expuesto a dejarse conducir por el lenguaje antes que por el significado, por el decir figurado. Con esta premisa debemos adentrarnos en La gran hablada: una mujer ha tomado la palabra en el continuum de la historia. Escuchemos. La novela titulada El cuento de la criada, de la escritora canadiense Margaret Atwood, fue concebida en 1984 y publicada, en 1985. Está ambientada en un futuro posible y distópico, pero pensado hace más de treinta años atrás. En las “Notas históricas sobre el Cuento de la criada”, una especie de epílogo, ubicado al final de la obra, se sitúa como fecha, el año 2195, y es el momento en que se da conocer, con posterioridad al momento de los hechos narrados a lo largo de la novela. El supuesto documento de Defred – la narradora - es una especie de diario íntimo que permite develar el testimonio de una época anterior a este año -pero posterior igualmente al momento de ficcionalización y futurista igualmente-, en la que todo es medievalmente oscuro e indocumentado.

A partir de algunas pistas temporales dejadas a lo largo de la novela -puesto que no hay precisiones temporales; más allá de la ya citada en la parte final- podemos reconstruir que se sitúa en un pasado reciente para 2023. De esta manera, leemos permanentemente esta ciencia ficción, incluso como si fuera anterior a la década del 80, ya que las circunstancias planteadas nos dan esas pistas. Hay una guerra civil en Estados Unidos (que implanta un nuevo sistema totalitario y fundamentalista, y genera una nueva era bajo el nombre de República de Gilead). Hay un periodo "medieval", en el que se abole toda posibilidad de registro de ese presente y de su pasado. Las mujeres, además, aparecen como esclavas sexuales para los comandantes (políticos teócratas), cuyas esposas no puedan tener hijes. Se suprime la libertad de prensa y los derechos de las mujeres: se han quemado todas las revistas pornográficas, pinturas, ropa sensual y cualquier elemento que pueda ser frívolo y pecaminoso. Las mujeres que pasan a ser criadas son aquellas que se saben fértiles porque ya tienen hijes y han estado con un hombre casado. Esas son las mujeres consideradas pecadoras. Aquí aparece Defred, la narradora, como una especie de voz anónima, para contarnos su historia. Ella tiene una hija y un amante, Lucke, con el que luego vivirán hasta que son víctimas del secuestro y la separación. Su hija es asignada a una familia que no puede tener hijes. El régimen funciona más o menos de la siguiente manera: las familias del poder que no pueden tener hijes utilizan a las criadas como procreadoras para asegurar la descendencia. Las tías son las mujeres mayores sin hijes que las aleccionan. Otras mujeres van a parar a las colonias, con tareas infrahumanas, como trabajos insalubres con sustancias contaminantes. En esta distopía somos partícipes de rituales en donde se ahorcan o torturan a mujeres infieles al régimen o a varones rebeldes. Existe, además, un muro en donde se exhiben los cadáveres, o los ahorcados, tomado del mismo muro de Berlín, como nos cuenta la autora en la introducción. Para la narradora, su “cuento” no será más que una manera de sobrevivir. Defred funciona como una especie de Sherazade, que busca la salvación a través de la palabra, y que siente que puede ser la única forma de no estar sola. Si ella cuenta es porque hay una otra que la escucha: “Por eso sigo con esta triste, ávida, sórdida, coja y mutilada historia, porque después de todo quiero que la oigan, como me gustaría oír la tuya… si te encuentro o si te escapas, en el futuro o en el Cielo… Porque al contarte esta historia logro que existas. Yo cuento, luego tú existes”. p. 360 Por todas estas características que tiene la era de Gilead, todo el tiempo tenemos la sensación de que estamos leyendo una historia remota. Pero, además, esto es así porque está planteada como un periodo de involución; este futuro distópico al que no podemos asistir sin asimilarlo a un pasado: las historias del Antiguo Testamento, las atrocidades del colonialismo o Segunda Guerra, el terrorismo de estado, las guerras religiosas de Medio Oriente. Los manuscritos - o grabaciones transcritas - de Defred son encontrados en el 2195, como un documento. No tienen validez histórica y por eso son considerados “cuentos”. Probablemente, Defred no sea Defred, el comandante podría ser cualquiera; Serena Joy, un invento de la narradora. En definitiva, El cuento de la criada se convierte en una voz anónima y popular que forma parte de un mundo en el que es el pueblo el que va a terminar legitimando, y haciendo carne un nuevo rezo de “nunca más”. nomeolvides

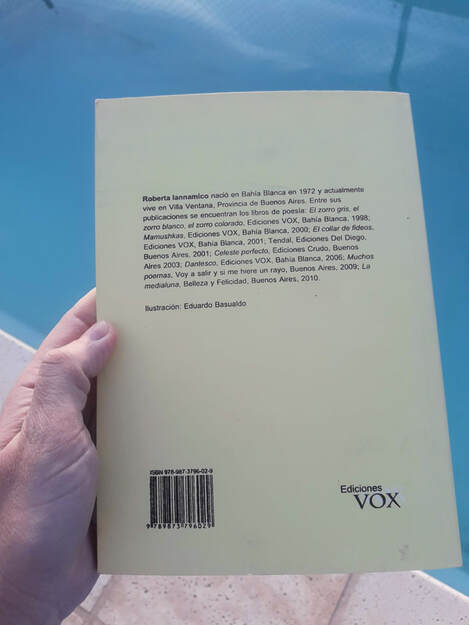

un ramito de florcitas bien celestes me dijiste que nacían para mí yo quería que mi nombre sea celeste ser del cielo que se guarda en las palabras ser floreada camisita de la infancia Robertina que tus ojos iluminan silenciosa con un lápiz en la mano corazón como caballo desbocado maravillas señalabas con la voz Silvio Mattoni afirma en Tekhné que dejarse llevar por las palabras es el momento en el cual el error de querer usarlas para decir algo se transforma en «la más verdadera verdad». Y esto es, precisamente, lo que intuye el yo que habla en Nomeolvides de Roberta Iannamico. Este libro, atravesado por la inocencia de una naturaleza que no está al servicio del paisaje, sino intrincadamente dentro de esta conciencia que la abraza y la interpela, nos traslada a un horizonte bucólico en el que los objetos urbanos quedan engarzados solo a la narrativa fotográfica de lo que se percibe siempre en un espacio exterior. Iannamico escribe un poemario para grandes y chiques, los temas que tocan sus vértices nos conduce hacia la nostalgia y el dolor de la pérdida, pero también, al juego de las casualidades posibles: el nombre de una flor como título es ya una guía de lectura. Todo el libro arriesga con los sonidos de las rimas que van y vienen, la utilización de la paranomasia como recurso frecuente y la personificación de esos espacios exteriores en los que el sonido amable de sus seres nos deja adivinar la presencia de animales y elementos. La posibilidad de la infancia, esa patria a la que queremos volver una y otra vez y que Rilke definió como el único hogar posible, nos habla desde el poemario de Iannamico con una voz que desde la adultez mira de reojo a la que fue y reflexiona sobre la posibilidad de ser con la que se ha sido. Poemas sin título dejan ver una escritura como hecha a mano, en la artesanía de la elección de las palabras, en los espacios que nos permiten, como quienes leemos y atestiguamos espectantes, tomar aire para transponer el siguiente poema, para hacer propio lo ya leído. El poemario se divide en pequeñas secciones y comienza con una invocación a la musa, al mejor estilo griego: “inspiración/cantame tu canción”. “Un peinado con pájaros” es la primera sección y ya aquí atestiguamos la presencia de la naturaleza como el componente que dará el marco, pero también la profundidad. Una plaza de noche, el calor, la primavera, una mariposa en una estación de servicio nos asombran con la simpleza de lo pequeño. “Polenta con el mar” habla sobre la luna tan baja, una conciencia sobre la enseñanza de la naturaleza: “entre ustedes aprendo/arroyo piedra árbol/pájaros grillos/con el sol posándose sobre nosotros”. También aquí hay alusiones a objetivos cotidianos: los anteojos, la mesa de madera, vasos, cuadernos botellas, la pava y el pan que simplemente acompañan lo que acontece puertas afuera y dentro del propio cuerpo. “En tanto que viento es” apela a un vos en el recuerdo de la infancia, en el amor de una amiga, en les hijes en común: mientras va pasando el tiempo en tanto que viento es siempre que como el aire nos dejamos llevar adonde no sabemos ahora que te miro bien tenés algo acuático alrededor del iris hoy que contabas los hechos de tu vida yo veía la costa del mar cuando atardece el planeta tierra visto desde lejos En “Ombligo del mundo” hay un adentro, que puede ser el giro de una calesita, un hospital, una casa a la que se llega luego de la jornada de trabajo, el propio cuerpo, el propio poema. “El sol tenderá tibia manta” es ese cobijo que puede ser una mano amiga, pero también el vientre que espera el nacimiento, o el anhelo de lo compartido para “los solos/que no tiene con quién festejar”. “Y además agregar” nos lleva hasta los paisajes exteriores en la nieve, los árboles parados, pero también los interiores, la preparación de la comida “los choris en la parrilla/el repollo ya cortado” o “¡salten ajos! /¡a la sartén!”. “Gracias” dice el poema que resume el hilo común en este apartado: “gracias/ese día lindo era mío, el recuerdo de la escuela, la ventana”, y la luz atraviesa los poemas de este segmento. “Creciente luna sol al lado” juega con los opuestos, con la dualidad de la noche y la luz, la humedad y el sol, el cielo y la tierra: “pobre luna se cree sol/y ahí nomás/ tiene que morir”. “Y vamos variando” cierra este viaje hacia el interior de esta naturaleza viva con las nomeolvides y la añoranza: “vos eras la única luz”. Mario Montalbetti nos recuerda en Sentido y ceguera del poema que hablamos sobre las cosas, pero las cosas son indiferentes a lo que decimos sobre ellas: Las cosas siguen su curso de ser, de estar, de moverse perfectamente indiferentes a lo que decimos sobre ellas. [...] Y esto porque creo que el poeta no es solo responsable del poema que crea sino también es responsable de salvarlo. Así nos dice en el poemario de Iannamico esa voz que interroga al mundo: ¿qué querés? cualquier cosa cuyo nombre no sepa ¿cuánto cuesta? como mil instantes ¿cómo la puedo pagar? en cuotas ¿cuándo pago la primera? ahora ¿dónde la paso a retirar? acá Silvio Mattoni agrega en Tekhné que el verso tiene razones que el proyecto de poema desconoce. Hacia ese detalle mínimo nos conduce Roberta Iannamico, hacia la atención puesta en la fragilidad de los nombres que les damos a las cosas, pero también, a la imposibilidad de abarcar con el lenguaje la belleza de la naturaleza, y en definitiva, de nosotres mismes. Nomeolvides Roberta Iannamico Bahía Blanca 2015 Ediciones VOX 125 pp. A las que no están es la dedicatoria con la que Nina Jäger nos abre el recorrido por este cielo lleno de estrellas que es Por toda herencia. Desde allí debemos transitar este libro como parte de un universo más grande, inabarcable tal vez, porque nos encontramos con una constelación de mujeres hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. La puerta de entrada también es una cita de Úrsula Le Guin cuya primera frase es Los años le hacen cosas extrañas a la identidad, y nos recuerda que somos todo lo que hemos visto, oído, tocado.

El primer poema es un agradecimiento a Henrietta Leavitt, la astrónoma que cambió la manera de observar el universo gracias a su descubrimiento sobre la luminosidad de las estrellas (qué puede ser más poético que eso). Dice el poema: gracias a vos, Henrietta, que moriste ignota en el silencio de tu sordera y dejaste unos libros una mesa una silla una cama y un atril por toda herencia Más allá, en este viaje intergaláctico, nos encontramos también con el recuerdo de la infancia, en el que ese yo que habla se vuelve una niña y recuerda tal vez las primeras estrellas, las más cercanas, las más artesanales, y la magia que en ellas ha creído descubrir. Podemos leer en “expiación”: las manos de papá fabricaban estrellas de silicona con una pistolita les daba forma sobre mi vestido para volverlo túnica de maga. Hacia adelante la constelación nos muestra a un yo madre que protege a su hija junto con la manada de mujeres que la constituyen. Así en “la estirpe del aguijón”: para ella es defensa de la tribu: sin infinitas me la tienen jurada y yo tramo mi guerra secreta. ahora vos, hija, sos mi soldada. Es que este yo se reconoce parte de un entramado de mujeres que la han precedido, pero también, mujeres a las que debe legar lo que ha aprendido. Entonces parece encontrar cobijo en las prendas de vestir que ha heredado, y también, en pequeñas piezas que guarda de su hija. Dice en “herencia” me visto de otras para ser personas por partes mujeres que dejan marcas Porque este yo sabe cuál es el destino al que las mujeres en el mundo han sido confinadas y cómo, a pesar de las luchas colectivas, el camino es arduo y confuso. Úrsula Le Guin ha dicho “nací antes de que inventaran a las mujeres, y he vivido los pasados decenios tratando de ser un buen hombre”. Nina también lo sabe y, por conocer qué significa ser mujer y las violencias a las que hemos sido históricamente sometidas, nos encontramos con el acápite del poema “hoy hay menos mujeres en el mundo”: no importa cuándo leas esto. Le Guin también ha dicho en esa maravilla que es Contar es escuchar: "La luz puede recorrer grandes distancias, pero el sonido, que solo se compone de vibraciones del aire, no llega muy lejos. La luz de las estrellas puede viajar mil años luz; la voz humana se propaga como mucho un kilómetro y medio. Lo que oímos es casi siempre algo bastante local y cercano". Y Nina lo sabe, este susurro que es decirnos mujer y que toma cada vez más las palabras para alzar la voz explica que en este libro hallemos menciones a fenómenos físicos como el tiempo, en las que el yo inventa sus propias mediciones porque necesita nuevas formas de nombrar al mundo. En “elongación” el yo nos dice el tiempo/ pasa sin necesidad/ de nosotros” y en “población económicamente activa, mido el tiempo/en otras unidades. Las horas/ si son /largas son /un sola pero/ a veces no”. El poemario cierra con el poema “andrómeda o la mujer encadenada” un poema que habla sobre las ancestras familiares y los modos en los que han tenido que atarse a obligaciones, enfermedades, y resignar vida o deseos. Jacques Derrida dice en ¿Qué es la poesía? que el poema puede hacerse un ovillo pero es para volver otra vez sus signos agudos hacia afuera. Nina Jäger es consciente de ello y por eso nos muestra un universo en el que lo exterior tiene necesariamente que ver con lo más esencial. Para Florencia Fragasso estos poemas se apagan o iluminan alternadamente, tienen brillo propio y encuentran su lugar en la galaxia. Y es una galaxia que Nina construye en torno a las mujeres que nos anteceden a todas, a su legado familiar, a la experiencia de la maternidad que nunca es un hecho privado, sino que se convierte en ese lema político. En este libro giramos alrededor del desvelo por la hija y por los cambios corporales que marcan el paso del tiempo, pero además, somos testigxs de un homenaje a las que han estado e injustamente hoy nos faltan. Por toda herencia Nina Jäger Buenos Aires 2022 Agua viva ediciones 64pp. En Cómo acabar con la escritura de mujeres Joanna Russ nos dice que la historia de la literatura sigue perpetuando el círculo vicioso por el que las mujeres virtuosas no podían saber lo suficiente de la vida como para escribir bien, mientras que aquellas que sabían lo suficiente de la vida como para escribir bien no podían ser virtuosas. Deborah Eisenberg no es, ciertamente, una escritora que deba demostrar su virtuosismo, pero lo hace con la sutileza de las historias que se nos ofrecen en en Relatos, la colección de cuentos que Chai Editora nos trae al español, historias que escritas en un largo perido de tiempo, van consolidando un estilo reconocible.

En este libro, tal vez, el primer hilo de lectura que debamos seguir sea el que que nos ofrece la autora a través de una galería de personajes que transitan la debilidad de las relaciones humanas. Todos los cuentos están protagonizados por mujeres a excepción de “Otro Otto, un Otto mejor”, en el que el protagonista se encarga de que las palabras se carguen con el filo de lo que lastima para flagelar a quien ha sido su pareja: Como un contrincante buscando el momento justo para lanzar un golpe, el día se alzaba sólido y pesado frente a Otto. Qué horrible era todo. Qué horrible era él. Qué inhumano había sido con William; William, que solo merecía bondad, que solo merecía gratitud. Iniciamos el recorrido que propone el orden del libro con “Restos que flotan a la deriva”, fechado en 1984. Estamos frente a un relato en primera persona que nos acerca a una relación por momentos amorosa, por momentos errática, entre dos amigas: “¿De qué mierda estás hablando, Charlotte? ¿Por qué alguien pensaría que pareces un esqueleto de dinosaurio? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué siempre actúas como si todos quisiéramos hacerte daño?” “Transacción en moneda extranjera” nos muestra a una mujer que viaja a Canadá para reencontrarse con un amante con el que no tiene reglas fijas para relacionarse: Ya había empezado a pensar que esta vez la espera no tendría fin, pero ahí estaba él, ahí estaba Ivan, apareciendo de nuevo en mi vida y cortando uno a uno los finos hilos con los que durante ese tiempo me había unido al resto del mundo. Si seguimos el recorrido propuesto por Eisenberg, en “La custodia”, de 1990, nos encontramos con la historia de dos amigas de la infancia y el secreto de un hecho que sajó en un antes y un después la vida de ambas, del que la narradora no nos dará más que indicios, pero nunca, la reconstrucción completa: En boca de Isobel, una de las protagonistas, leemos “Se siente tan extraño, estar acá, hablar contigo. Es como si todo esto hubiera quedado congelado para mí, congelado en el momento en el que me fui”. En “Bajo la 82da división aerotransportada” somos testigos de la relación de una madre y una hija, un vínculo roto desde la infancia que, con el transcurso del tiempo, muestra las fisuras de sus remiendos mal hechos: “Si no me quieres aquí, me voy”. “Perfecto”, dijo Holly. “Tu siempre crees que puedes aparecer así como así y ser completamente encantadora y…amorosa y que nada de lo que has hecho importa ni tiene consecuencias.” “La chica que dejó una media tirada en el suelo” nos cuenta un duelo que comienza, una hija que pierde a su madre: Francie se sintió ligeramente descompuesta…no iba a tener otra oportunidad para contarle por primera vez a alguien que su madre había muerto, para entender exactamente qué significaba eso solo por escuchar sus propias palabras diciéndolo en voz alta por primera vez. Walter Benjamin en su ensayo “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres” afirma que la realidad del lenguaje no se extiende solo a todos los campos de expresión espiritual del hombre - a quien en un sentido u otro pertenece siempre una lengua-, sino a todo sin excepción. No hay acontecimiento o cosa en la naturaleza animada o inanimada que no participe de alguna forma de la lengua, pues es esencial a toda cosa comunicar su propio contenido espiritual. Y agrega que la esencia lingüística del hombre es su lengua. Es decir que el hombre comunica su propia esencia espiritual en su lengua. Pero la lengua de los hombres habla en palabras. EI hombre comunica por lo tanto su propia esencia espiritual (en la medida en que es comunicable) nombrando todas las otras cosas. Y Eisenberg es consciente de esta forma de las cosas solo a través de un lenguaje, por eso, si prestamos atención, el segundo hilo conductor que nos ofrece la manera en la que están contadas estas historias es la precisión con que la autora nos muestra una lengua posible (la suya, la nuestra, que siempre es esquiva para dar cuenta de la realidad). En este sentido, la traducción de Federico Falco escarba hasta la precisión para extrapolar la intención de Eisenberg, quien juega con los equívocos y dobles sentidos. Así podemos leer en “Transacción en moneda extranjera”: “Cuéntame un poco de ellas”, le pedí a Iván después de cenar […] “¿Quiénes son?” “¿Qué quieres decir con quiénes son?”, dijo él. “Te las acabo de presentar”. Ay Iván, por favor. Lo que quiero decir es que me gustaría saber más sobre tus amigas. Cómo las conociste, ese tipo de cosas”. Y en “La custodia”, la búsqueda del adjetivo preciso: “Es difícil imaginarse a alguien como él en un…hospital” dijo Lynne. “Siempre parecía tan…” Siempre parecía alguien tan grande. “Tan fuerte” dijo Isobel. “Sí, fuerte es la palabra". En “Bajo la 82da división aerotransportada” Eisenberg aprovecha para desenmascarar la falsa moral en lo que, en boca de un personaje, no se dice del todo: “Pero no me malinterprete por favor” se apuró a decir Harvey. “Seguramente ya oyó sobre ciertas cuestiones un tanto vergonzantes que a veces ocurren en estos lugares tan…tan…delicados. Ya sabe, ciertos episodios, mal gusto, ese tipo de cosas. Parece extraño, pero es la psicología humana ¿no?”. Russ manifiesta, además, que la invisibilidad social de la experiencia de las mujeres no es «un fracaso de la comunicación humana». Se trata de un sesgo tramado a nivel social que ha persistido mucho después de que la información acerca de la experiencia femenina esté disponible (y a favor del cual incluso se ha insistido públicamente). Esta debe ser una de las razones que subyace en los textos de Eisenberg en los que tantas protagonistas mujeres hacen que nos identifiquemos con la fragilidad de sus experiencias. Y agrega, asimismo y en relación a la escritura de mujeres, que la experiencia femenina no solo se considera con frecuencia menos amplia, menos representativa, menos importante, que la experiencia masculina, sino que incluso el contenido de las obras puede distorsionarse según se piense que el autor es de un sexo o de otro. No es este el caso de Eisenberg, o por lo menos, nada hace dudar que estamos frente a una escritora que conoce de cerca las hilachas de estas historias que van entramándose para formar un lienzo resistente al paso del tiempo. Relatos Deborah Eisenberg (Traducción de Federico Falco) Buenos Aires 2022 Chai Editora 236pp. Lengua, guiame

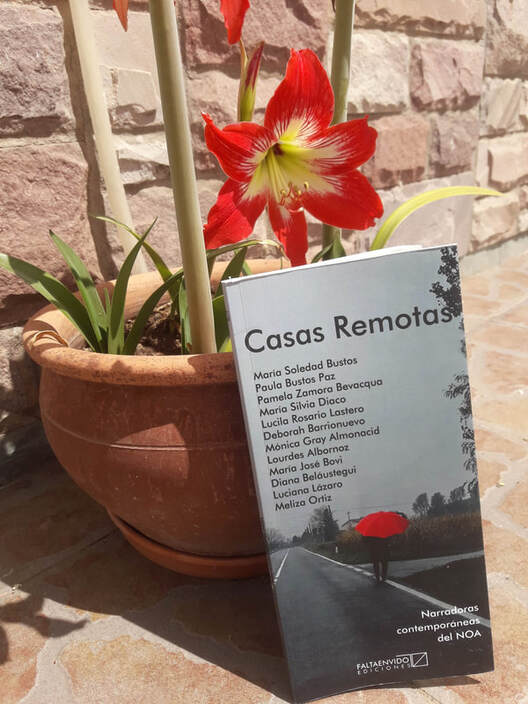

las fallas tienen rostro de hombre perdido. Lo que no nombramos no existe, pero ¿Qué autonomía nos otorgan los símbolos que le damos a lo que hacemos existir por medio de la palabra? En La mujer suelta, el último libro de poemas de la escritora santiagueña Gabriela Álvarez, la lengua aprendida se construye y cuestiona en cada poema y en ese hacerse se reconoce imperfecta, pues parece nunca alcanzar lo que desea. Laura Forchetti manifiesta en el prólogo que la duda sobre la posibilidad de la comunicación atraviesa los poemas. Y agrega que “La palabra ‘suelta’ del título funciona como adjetivo: libre, no sujeta, no retenida; aunque también alude a un verbo: la mujer suelta su lengua, habla y en esa acción evoca y traspasa una herencia”. El libro abre con una dedicatoria que ya es una clave de lectura: A mi madre, por la herencia y la vida. Zaida Kassab se pregunta “¿Qué ha soltado la mujer que enuncia? ¿El miedo, la soledad, un cuerpo que habita su antigüedad huérfana? ¿El daño, la ausencia, el silencio? Después de releer el poemario de la talentosa poeta santiagueña, me respondo: la herencia”. Gabriela nos confronta con el linaje materno, con ese espejo en el que volvemos a mirarnos para aceptar, pero también para disputar lo legado. Nos recuerda que, como mujeres, aprendemos a sentir y hablar desde el cuerpo. Desde allí plantamos las banderas con las que vamos a reconocernos en una batalla constante por un lugar contra le otre, conscientes de que para ganar, algo tiene que perderse. Dice en “Soberanía”: Este cuerpo envejece/ y en cada acto de soberanía/ algo de mí resucita. Es que la mujer puede peregrinar y recorrerse en libertad en tanto ella reconozca los límites a los que ha sido confinada, pero a sabiendas de que está destinada a correrlos. Así podemos leer en “La mujer suelta”: No está mal respirar: /esta lengua hacia afuera/ es un pulmón libre. En esa autodeterminación que busca la mujer al soltarse de cualquier atadura hay un goce, cierto descanso en la posibilidad de sentirse en comunión con la naturaleza. Joseph Campbell en Diosas manifiesta que la magia de la Tierra y la de las mujeres son la misma –pues ambas dan la vida y la alimentan–. Así, el poema “Petunias” nos dice: Algo siempre nos fue prohibido y por eso el cuerpo creció. Entierro a mis dedos y una luz blanca rebota sobre los nudillos. Los huesos se elevan tienen la forma de un mundo robusto. Nuestras cabezas pétalos de petunias ávidas de calor. El cabello cambia por capricho del viento. En este poemario, en la búsqueda de ese placer hay alguien que transita el cuerpo y lo reconoce una región de disputa, pero también de ternura y entrega. Ya no es el espacio ultrajado por los hombres que solo podía soportar. Ahora hay una mujer dueña de sí misma que vive ese cuerpo con orgullo. Dice Álvarez en “Territorio”: Mi ánimo gotea sale de mi sexo cada ovario deshaciéndose como un helado. No hay vergüenza en nuestras fallas hace tiempo que esperamos la forma de esta soledad. Pascal Quignard en El nombre en la punta de la lengua se pregunta “¿cuál no es el hombre que no tiene la falla del lenguaje por destino y el silencio como último rostro?” Y agrega que quien escribe es un hombre con la mirada fija, con el cuerpo paralizado y las manos tendidas en ademán de súplica hacia palabras que huyen de él. Nosotras agregamos que quien escribe puede ser también una mujer que conoce desde su nacimiento el trabajo de las manos en un puño cerrado de rabia, en la fuerza que amasa el pan que es alimento, en los prejuicios que se rompen a fuerza de caminar juntas. La mujer que escribe no espera que las palabras digan quién es y tampoco es víctima de su búsqueda, sino que las inventa para poder darse a sí misma un nuevo nombre. La mujer suelta Gabriela Álvarez Santiago del Estero 2022 Mundar Editorial (Foto: Gabriela Álvarez) Dice Leila Guerrero que cualquier historia sucumbe si se la salpica con polvos como la superación humana, el ejemplo de vida o la tragedia inmarcesible. Eso lo saben las autoras de las doce historias que conforman Casas Remotas. En esta obra, antologada por Zaida Kassab, somos partícipes de narraciones cuyas protagonistas son atravesadas por los mandatos sociales, esas sentencias sobre el cuerpo que debe ser, la mujer que debe estudiar, hacer y ser madre o la condena a la mujer moralmente más reprochable que el hombre.

Si prestamos atención en el recorrido, algunas marcas como La Gaceta o el Triángulo nos advierten de qué ciudad se trata. Transitamos las calles de las ciudades que conforman el noroeste de la Argentina a través de estas miradas que siempre son femeninas. Las autoras, todas nacidas entre las décadas del 80 y 90, presentan como hilo conductor la carga de realidad de los textos. Liliana Massara afirma en el prólogo que parecen hamacarse formas del realismo tradicional con un nuevo realismo o un realismo “de nuevo” que no se agota, sino que se expande a múltiples posibilidades. El único espacio rural que sobrevuela el territorio de pueblos originarios es “Cantos de despedida y reencuentros”. Aquí, Lourdes Albornoz nos transporta al universo entre la vida y la muerte, el lugar es el Valle de Tafí, los cementerios y las coplas en honor a les que transitan hacia otro plano de la existencia. George Steiner dice que hay un consenso general respecto a que toda producción humana, concepto articulado o acto estético tiene lugar en el tiempo. Este tiempo posee evidentes componentes históricos, sociales y psicológicos. Es también evidente que gran parte del arte depende de factores contingentes como la disponibilidad de ciertos materiales, de códigos convencionales de reconocimiento, y de un público potencial implicado en un contexto y en una temporalidad dados. Los relatos que conforman Casas Remotas son parte de una temporalidad y espacios específicos: nuestro tiempo, su convulsión y esas ciudades enmarcadas por las montañas del norte, sus vientos, su gente. María Silvia Diaco en el cuento “Peor que él” nos confronta con una historia en la que la toma de decisiones es el punto de quiebre entre la responsabilidad y las acciones despreciables en las que suele sucumbir la humanidad. La herida que pueden dejar esas decisiones es el tema de “Un hueco con piel desgajada” de Pamela Zamora Bevacqua. De la mano de Lucila Lastero, en el “El valor de los buenos amigos” leemos: siempre se pierde un poco de algo cuando toca ayudar a otro, y nos acercamos a una historia en la que los favores se pagan más temprano que tarde cuando lo que está en juego es mucho más que la lealtad. Débora Barrionuevo en “Jaro” nos acerca la historia de la caída de las piezas que conforman el dominó de la vida, porque lo que da estabilidad puede ser también el peso que lleva al derrumbe total. Alguna de esas piezas está a punto de caerse, también, en “Cervecería artesanal”, de María Soledad Bustos, porque lo que tiene que ser revelado determinará el curso de la vida de la protagonista. Mónica Gray Almonacid en “Reminiscencia” nos trae el recuerdo de la que se ha sido, de las decisiones que nos llevan a un punto de no retorno y añoranza a través de una voz que se dice al hacer memoria. Por otro lado, tanto María José Bovi en “Soplar la vela” como Diana Beláustegui en “Sin dormir”, también nos sumergen en la conciencia de dos mujeres, sus deseos y ese plano en el que lo real y lo que imaginamos a veces parece aproximarse. Otra voz femenina atraviesa “Diesel”, entre dos mundos, uno, en el que se es y otro, en el que se aparenta. Luciana Lázaro en “Triángulo” y Meliza Ortiz “Un día de diez mil personas” nos hablan de las relaciones y el contexto en el ya no sabemos si queremos más de la vida por las aspiraciones de alguien más o por nosotres mismes, y lo que fue puede volver en un simple gesto como una brisa y ya no como el huracán que solía ser. Reinaldo Ladagga se pregunta acerca de lo que entendemos por cultura, y responde que no es, simplemente, un conjunto de ideas. Es un conjunto de ideas, sí, más o menos articuladas, un patchwork más o menos bien tejido, pero también un repertorio de acciones con que se encuentra el participante de una escena a la hora de actuar, repertorio que se vincula a un conjunto de formas materiales y de instituciones que facilitan la exhibición y circulación de cierta clase de productos y que favorece un cierto tipo de encuentro con los sujetos a los que están destinadas. Agrega que hay mil redes que deben desplegarse para que la menor estabilización de un nexo determinado y más o menos coherente de ideas, habilidades, rituales, expectativas e instituciones se produzca. De ese tipo de producciones hablamos al referirnos a Casas Remotas, son este tipo de redes las que se conforman en esta antología, para traernos estas voces que sopladas desde el norte, llegan a nuestros oídos. Las casas cerradas hasta no hace tanto hoy abren sus puertas para mostrarnos que la escritura de estas mujeres no tiene nada de remota, sino que está más cerca de lo que pensamos. Casas Remotas María Soledad Bustos Paula Bustos Paz Pamela Zamora Bevacqua María Silvia Diarco Lucila Rosario Lastero Deborah Barrionuevo Mónica Gray Almonacid Lourdes Albornoz María José Bovi Diana Beláustegui Luciana Lázaro Meliza Ortiz (Antología a cargo de Zaida Kazaab) San Miguel de Tucumán 2021 Falta Envido Ediciones 81 pp. Nos quedamos con ella durante tres días mientras su respiración se hacía cada vez más lenta y después se frenó. Aprendimos a amar a Lola de la misma forma en que ella nos amó, con una ternura que no sabíamos que podíamos tener. (pág. 73)

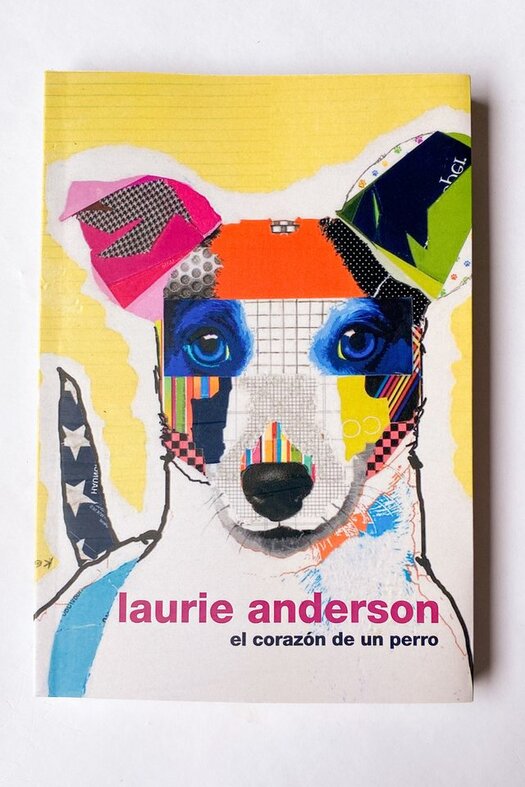

Laurie Anderson escribe este libro con motivo de la muerte de Lolabelle (una rat terrier que quedó ciega, pero que podía pintar o plasmar sus patitas en plastilina y hasta tocar en un teclado): Cuando Lolabelle envejeció se quedó ciega. No quería moverse, se paralizó en su lugar. El único lugar en el que corría era la orilla del mar porque sabía que ahí no había con qué chocar. Y así salió corriendo a toda velocidad hacia la absoluta oscuridad. (pag. 29) Y así Lolabelle empezó a pintar varios cuadros por día.... Obras abstractas en rojo brillante. Y arañaba unas láminas de plástico, usando electricidad estática. También hizo pequeñas esculturas, presionando su pata contra pedazos de plastilina. (pág. 31) Los rat terriers tienen muy buen oído, especialmente para los registros altos: Y nunca parecen aburrirse. (pág. 33) Cuando Lolabelle se quedó ciega, Elizabeth decidió que era hora de que aprendiera a tocar el piano. Así que pusimos un teclado en el piso y ella corría y giraba sobre él y empezó a tocar. (pág. 69) Anderson nos ofrece una condensación de imágenes y reflexiones que conmueven por su sencillez, pero también, porque a través de una escritura despojada, como quien escribe para sí en un diario íntimo, nos muestra todo un universo en el amor que puede generarse en la conciencia de que somos en y con la naturaleza. La obra se construye a partir de reflexiones, que se desprenden unas de otras como ramas que surgen de un mismo tronco, o una misma raíz: el duelo. El libro, además, está dedicado a la memoria de su esposo, el músico Lou Reed, y reflexiona sobre el amor – o desamor – y la muerte de su madre y de su propia infancia. Podemos leer entre sus páginas frases como “Pero finalmente lo vi. La conexión entre el amor y la muerte. Y que el propósito de la muerte es liberar el dolor”. La voz que habla en el libro finalmente parece estar en paz con las pérdidas, con sus dolores de la infancia y con la ausencia de Lolabelle. La perrita es la lazarilla que acompaña a la voz que habla en este libro, para transitar espacios y reflexiones que van desde los miedos de la infancia y la muerte de su madre (como dijimos), hasta el pensamiento tibetano, la caída de las torres gemelas o el control que ejerce el gobierno de Los Estados Unidos sobre todo, incluso, nuestra información en las redes. Porque el mundo interno y el mundo externo forman parte de una misma realidad que la conforman y de la que no puede escapar. Así, estas pequeñas anécdotas convierten a esta obra en un poema narrativo o una nouvelle, pero también, en un ensayo que coquetea con la filosofía y la metafísica. Todo ello, con el nombre que elijamos, es por seguro un recorrido profundamente doloroso en el que la muerte roza todo lo que una vez se ha conocido: Acepté esto. Las ciudades, las montañas, las habitaciones, los árboles, los trenes... Ilusiones ópticas. No están ahí. Como sueños hechos de nada. Las cosas que amaste, las cosas vivas, se mueven a una velocidad diferente. Desaparecen. Hacen eco. Se repiten. El enojo se convierte en liberación. La tierra en agua, el agua en fuego, el fuego en aire, el aire en conciencia. Muchos días de silencio y soledad. (pág. 87) No te vas solo de este mundo. Al principio no te das cuenta de que estás muerto y seguís haciendo las cosas que hacías, buscando las cosas que perdiste, tu mente desbordada por los recuerdos y los planes. ¿Qué soy? ¿Qué soy? (pág. 89) Porque es en esas situaciones límites, como la muerte de un ser amado, como la propia muerte cuando nos avisa que está cerca, en donde nos permitimos parar, abandonar aquellos disfraces que nos convierten en autómatas de nuestro propio destino, y, por un instante, nos animamos a mirar de frente el misterio de la existencia. Les dejamos el tráiler del film sobre Lolabelle, Heart of a dog, de la misma Laurie Anderson: https://www.youtube.com/watch?v=FVsrq2GbT18 El corazón de un perro Laurie Anderson (Traducción de Patricio Grinberg) Cuidad del Este Bikini Ninja 2017 132 pp. |

|